Erkrankung der Herzkranzgefässe

Die Herzkranzgefässe versorgen den Herzmuskel mit Sauerstoff und Nährstoffen. Verengungen der Herzkranzarterien verursachen eine Minderdurchblutung des Herzmuskels, welche sich typischerweise durch belastungsabhängige Brustschmerzen (Angina pectoris) äussert.

Bei einem plötzlichen Verschluss einer Herzkranzarterien kommt es zum Herzinfarkt mit potentiell lebensbedrohlichen Folgen.

Erkrankung der Herzkranzgefässe

Die Herzkranzgefässe versorgen den Herzmuskel mit Sauerstoff und Nährstoffen. Verengungen der Herzkranzarterien verursachen eine Minderdurchblutung des Herzmuskels, welche sich typischerweise durch belastungsabhängige Brustschmerzen (Angina pectoris) äussert.

Bei einem plötzlichen Verschluss einer Herzkranzarterien kommt es zum Herzinfarkt mit potentiell lebensbedrohlichen Folgen.

Zu den Symptomen der koronaren Herzkrankheit gehören:

- Angina pectoris (druckartige/beklemmende Schmerzen im Brustbereich mit Ausstrahlung in den linken Arm)

- Leistungsabfall und Atemnot

- Schweissausbruch und Angst

- Herzrhythmusstörungen und Bewusstseinsverlust

Die koronare Herzkrankheit ist eine chronische Erkrankung. Sie beginnt schon früh mit Cholesterin-Ablagerungen (sog. Arteriosklerose) in den Arterien und schreitet über Jahre fort.

Risikofaktoren sind unter anderem erhöhte Cholesterinwerte im Blut, Bluthochdruck, Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit), Fettleibigkeit (Adipositas) und Rauchen. Eine familiäre Prädisposition kann ebenfalls bestehen.

Die Diagnostik einer koronaren Herzerkrankung verläuft in mehreren Stufen und umfasst unterschiedlichste Methoden. Die gezielte Anamnese und ärztliche Untersuchung stellt die erste Stufe dar und gibt bereits wichtige Hinweise auf eine mögliche Herzerkrankung. Im Verdachtsfall werden häufig weitere Verfahren angewandt:

- Elektrokardiogramm (EKG): Ruhe- und Belastungs-EKG

- Echokardiographie (Ultraschalluntersuchung des Herzens), u.a. auch mittels Belastungstest

- Computertomographie des Herzens (Herz-CT)

- Magnetresonanztomographie des Herzens (Herz-MRT), Herz-Szintigraphie

- Herzkatheter-Untersuchung (Koronarangiographie)

Ein zentraler Behandlungsansatz ist die Aufklärung der Patient:innen über ihre Risikofaktoren. Unsere Ärzt:innen erarbeiten gemeinsam mit Ihnen Strategien zur Reduktion der Risikofaktoren, und orientieren Sie über alle sich bietenden Therapie-Möglichkeiten (siehe weiter unten):

Der Herzinfarkt tritt häufig plötzlich und unvermittelt auf. Gelegentlich können auslösende Ereignisse (sog. Trigger, z.B. Infektionen, Operationen, Stress, etc.) identifiziert werden. Ein Herzinfarkt kann aber auch aus völligem Wohlbefinden heraus auftreten. Zu den wichtigsten Symptomen gehören:

- Anhaltende, starke drückende/klemmende Schmerzen im Brustbereich, evtl. mit Ausstrahlung (z.B. in den linken Arm, Unterkiefer, Bauch oder Rücken)

- Schweissausbrüche, Kaltschweissigkeit, Blässe, Angst

- Übelkeit und Erbrechen

Die Ursache vom Herzinfarkt ist meistens eine Gerinnselbildung in einem der Herzkranzgefässe, welche die Arterie verstopft und damit zu einer kritischen Unterversorgung des Herzmuskels mit Sauerstoff und Nährstoffen führt. Der menschliche Herzmuskel kann ca. 20-30 min ohne Sauerstoff überleben, danach kommt es zur irreversiblen Schädigung und zum Absterben von Herzmuskelzellen (Herzinfarkt). Ein rasches Handeln der betroffenen Person, seines Umfelds und des notfallmedizinischen Personal ist entscheidend!

Bei der Diagnose des Herzinfarktes (auf dem Notfall oder in der Praxis) spielt der Zeitfaktor eine entscheidende Rolle. Die vom Patienten geschilderten Beschwerden und die Vorgeschichte geben schon wichtige Hinweise. Ein Elektrokardiogramm (EKG) kann sehr schnell erstellt werden und stellt das zentrale diagnostische Verfahren bei Verdacht auf Herzinfarkt dar. Ist das EKG nicht eindeutig, können Bluttests (sog. Herzenzyme im Blut) Aufschluss über die Diagnose liefern.

Sobald die Diagnose eines Herzinfarkts klar ist, sollten umgehend die nötigen Schritte zur Wiedereröffnung der verschlossenen Herzkranzarterie eingeleitet werden: Dabei gilt auch wieder: Zeit ist Muskel und Muskel ist Leben! Das effektivste Verfahren ist die Koronarangiographie mit Ballon-Dilatation und Stent-Implantation des verschlossenen Herzkranzgefässes. Die medikamentöse Fibrinolyse (Auflösung des Gerinnsels im Herzkranzgefäss durch ein stark blutverdünnendes Medikament) wird in der Schweiz kaum mehr verwendet, findet aber weltweit v. a. in ärmeren Ländern immer noch Anwendung.

Zu den Symptomen der koronaren Herzkrankheit gehören:

- Angina pectoris (druckartige/beklemmende Schmerzen im Brustbereich mit Ausstrahlung in den linken Arm)

- Leistungsabfall und Atemnot

- Schweissausbruch und Angst

- Herzrhythmusstörungen und Bewusstseinsverlust

Die koronare Herzkrankheit ist eine chronische Erkrankung. Sie beginnt schon früh mit Cholesterin-Ablagerungen (sog. Arteriosklerose) in den Arterien und schreitet über Jahre fort.

Risikofaktoren sind unter anderem erhöhte Cholesterinwerte im Blut, Bluthochdruck, Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit), Fettleibigkeit (Adipositas) und Rauchen. Eine familiäre Prädisposition kann ebenfalls bestehen.

Die Diagnostik einer koronaren Herzerkrankung verläuft in mehreren Stufen und umfasst unterschiedlichste Methoden. Die gezielte Anamnese und ärztliche Untersuchung stellt die erste Stufe dar und gibt bereits wichtige Hinweise auf eine mögliche Herzerkrankung. Im Verdachtsfall werden häufig weitere Verfahren angewandt:

- Elektrokardiogramm (EKG): Ruhe- und Belastungs-EKG

- Echokardiographie

(Ultraschalluntersuchung des Herzens), u.a. auch mittels Belastungstest - Computertomographie des Herzens (Herz-CT)

- Magnetresonanztomo-graphie des Herzens (Herz-MRT), Herz-Szintigraphie

- Herzkatheter-Untersuchung

(Koronarangiographie)

Ein zentraler Behandlungsansatz ist die Aufklärung der Patient:innen über ihre Risikofaktoren. Unsere Ärzt:innen erarbeiten gemeinsam mit Ihnen Strategien zur Reduktion der Risikofaktoren, und orientieren Sie über alle sich bietenden Therapie-Möglichkeiten (siehe weiter unten):

Der Herzinfarkt tritt häufig plötzlich und unvermittelt auf. Gelegentlich können auslösende Ereignisse (sog. Trigger, z.B. Infektionen, Operationen, Stress, etc.) identifiziert werden. Ein Herzinfarkt kann aber auch aus völligem Wohlbefinden heraus auftreten. Zu den wichtigsten Symptomen gehören:

- Anhaltende, starke drückende/klemmende Schmerzen im Brustbereich, evtl. mit Ausstrahlung (z.B. in den linken Arm, Unterkiefer, Bauch oder Rücken)

- Schweissausbrüche, Kaltschweissigkeit, Blässe, Angst

- Übelkeit und Erbrechen

Die Ursache vom Herzinfarkt ist meistens eine Gerinnselbildung in einem der Herzkranzgefässe, welche die Arterie verstopft und damit zu einer kritischen Unterversorgung des Herzmuskels mit Sauerstoff und Nährstoffen führt. Der menschliche Herzmuskel kann ca. 20-30 min ohne Sauerstoff überleben, danach kommt es zur irreversiblen Schädigung und zum Absterben von Herzmuskelzellen (Herzinfarkt). Ein rasches Handeln der betroffenen Person, seines Umfelds und des notfallmedizinischen Personal ist entscheidend!

Bei der Diagnose des Herzinfarktes (auf dem Notfall oder in der Praxis) spielt der Zeitfaktor eine entscheidende Rolle. Die vom Patienten geschilderten Beschwerden und die Vorgeschichte geben schon wichtige Hinweise. Ein Elektrokardiogramm (EKG) kann sehr schnell erstellt werden und stellt das zentrale diagnostische Verfahren bei Verdacht auf Herzinfarkt dar. Ist das EKG nicht eindeutig, können Bluttests (sog. Herzenzyme im Blut) Aufschluss über die Diagnose liefern.

Sobald die Diagnose eines Herzinfarkts klar ist, sollten umgehend die nötigen Schritte zur Wiedereröffnung der verschlossenen Herzkranzarterie eingeleitet werden: Dabei gilt auch wieder: Zeit ist Muskel und Muskel ist Leben! Das effektivste Verfahren ist die Koronarangiographie mit Ballon-Dilatation und Stent-Implantation des verschlossenen Herzkranzgefässes. Die medikamentöse Fibrinolyse (Auflösung des Gerinnsels im Herzkranzgefäss durch ein stark blutverdünnendes Medikament) wird in der Schweiz kaum mehr verwendet, findet aber weltweit v. a. in ärmeren Ländern immer noch Anwendung.

Therapien bei chronischer Verengung der Herzkranzgefässe

Die medikamentöse Therapie ist bei der koronaren Herzkrankheit unerlässlich.

- Cholesterinsenker und Blutverdünner verlangsamen das Fortschreiten der koronaren Herzkrankheit, verbessern die Prognose und reduzieren das Auftreten von zukünftigen kardialen Ereignissen (wie z.B. Herzinfarkte, Herzschwäche oder Herz-Tod).

- Blutdruck- und Blutzuckersenkende Medikamente sind zur Behandlung von Bluthochdruck und Blutzuckererkrankung, falls vorhanden, ebenfalls wichtig.

- Bei Beschwerden (Angina pectoris) können Medikamente eingesetzt werden, welche die Durchblutung in den Herzkranzgefässen verbessern und die Beschwerden lindern.

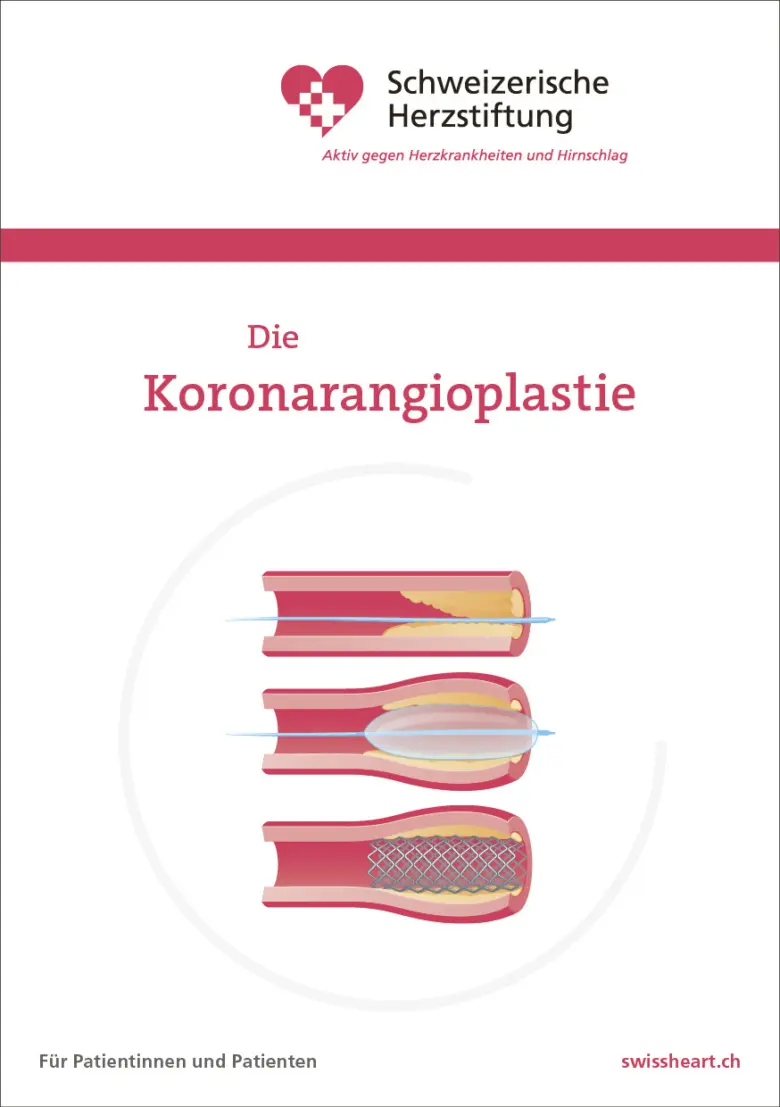

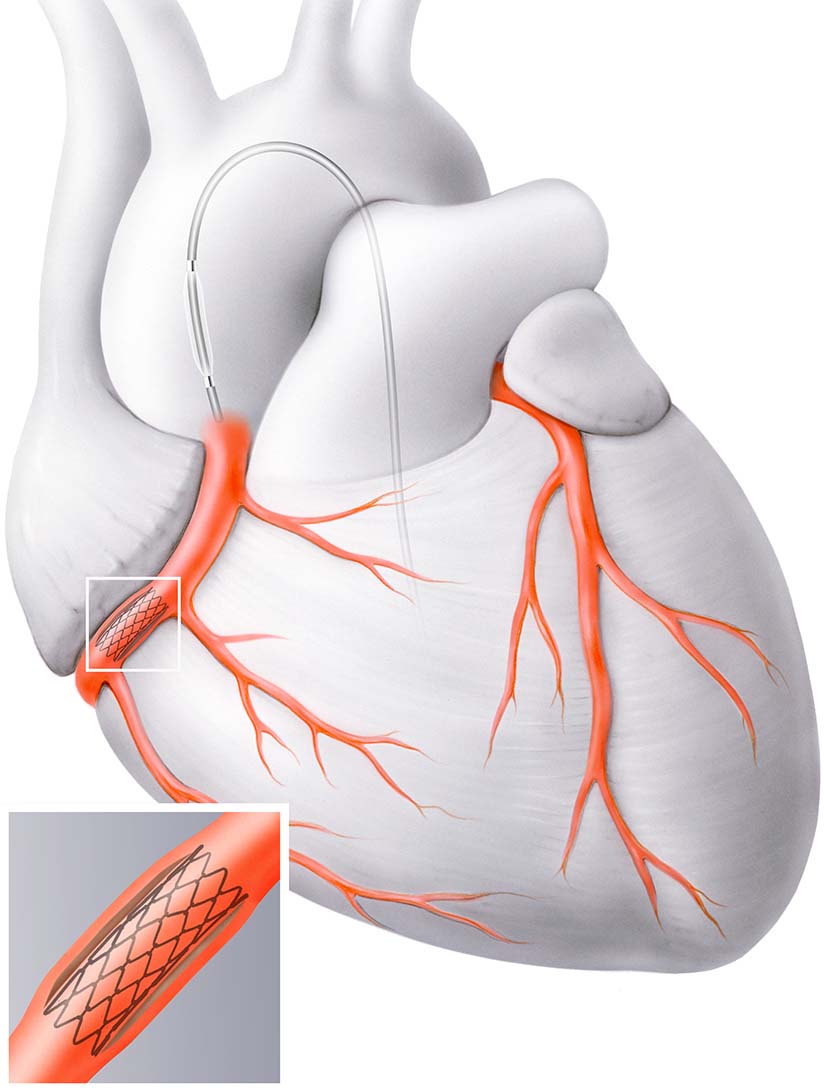

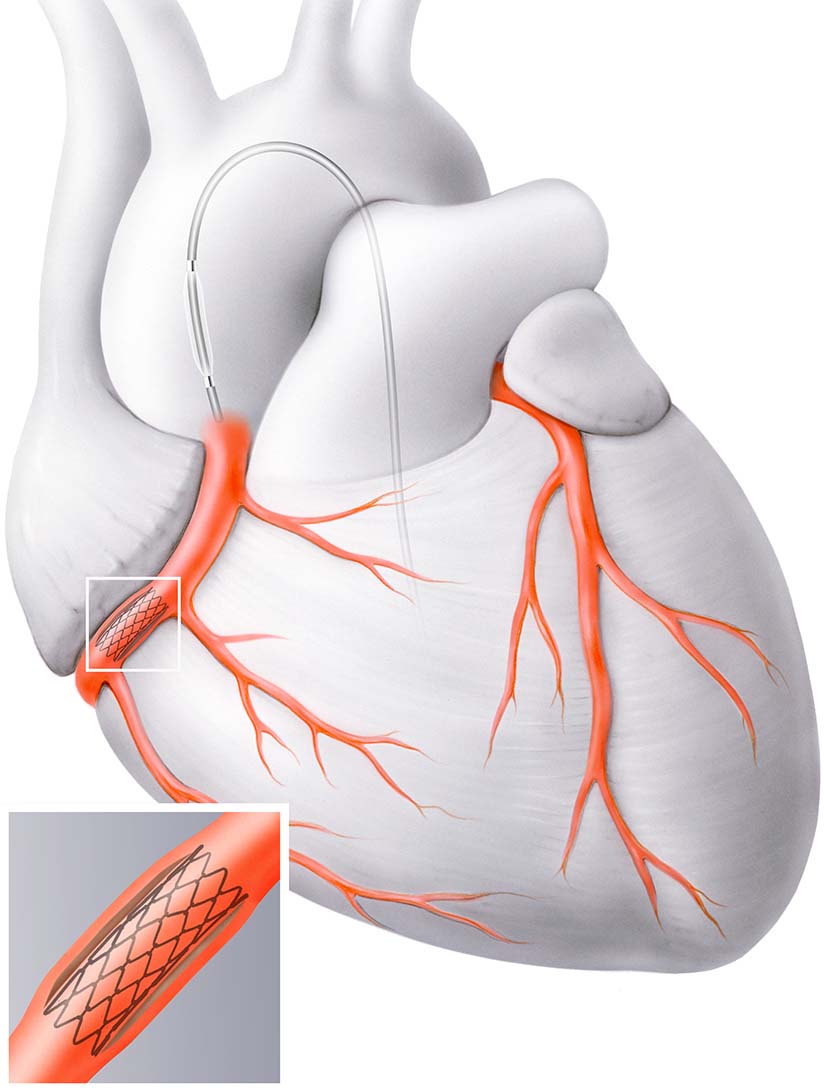

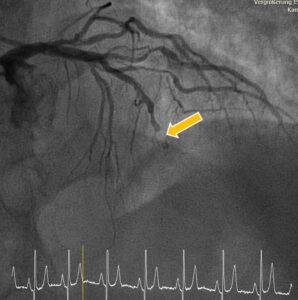

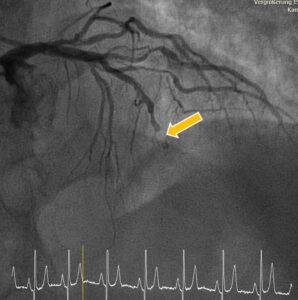

Bestätigt die Koronarangiographie das Vorliegen von signifikanten Verengungen (Stenosen) der Herzkranzarterien, können diese in vielen Fällen in der gleichen Sitzung mittels Ballondilatation und Stent-Implantation wiedereröffnet werden, um den Blutfluss und damit die Versorgung des Herzmuskels mit Sauerstoff und Nährstoffen wiederherzustellen.

Bestätigt die Koronarangiographie das Vorliegen von signifikanten Verengungen (Stenosen) der Herzkranzarterien, können diese in vielen Fällen in der gleichen Sitzung mittels Ballondilatation und Stent-Implantation wiedereröffnet werden, um den Blutfluss und damit die Versorgung des Herzmuskels mit Sauerstoff und Nährstoffen wiederherzustellen.

Dabei wird über einen Katheter die verengte Herzkranzarterie mit einem dünnen Draht sondiert. Anschliessend wird ein dünn gefalteter Ballon in das verengte Segment vorgeschoben. Mittels Ballondilatation (Aufblasen des Ballons) wird die Verengung erweitert und der Blutfluss durch die Herzkranzarterien verbessert. Meistens erfolgt unmittelbar danach die Implantation eines Stents. Ein Stent ist ein flexibles Röhrchen aus einem dünnen Metallgitter. Es stützt von innen her die Gefässwand und verhindert eine Wiederverengung.

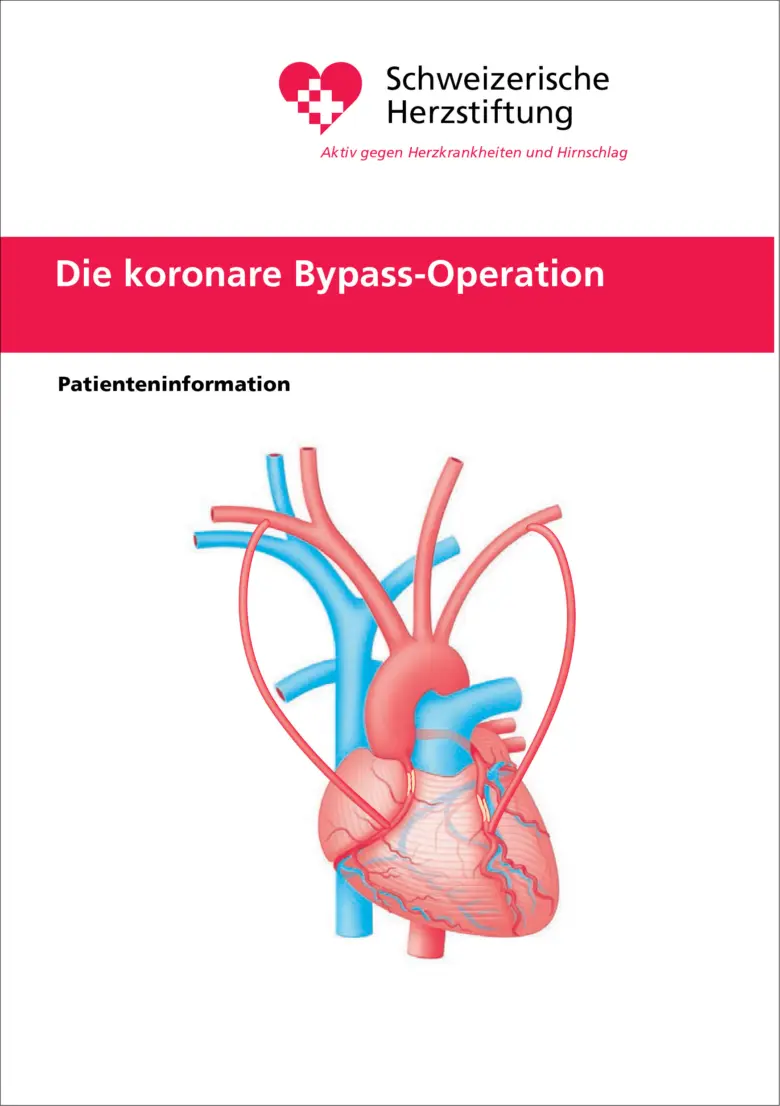

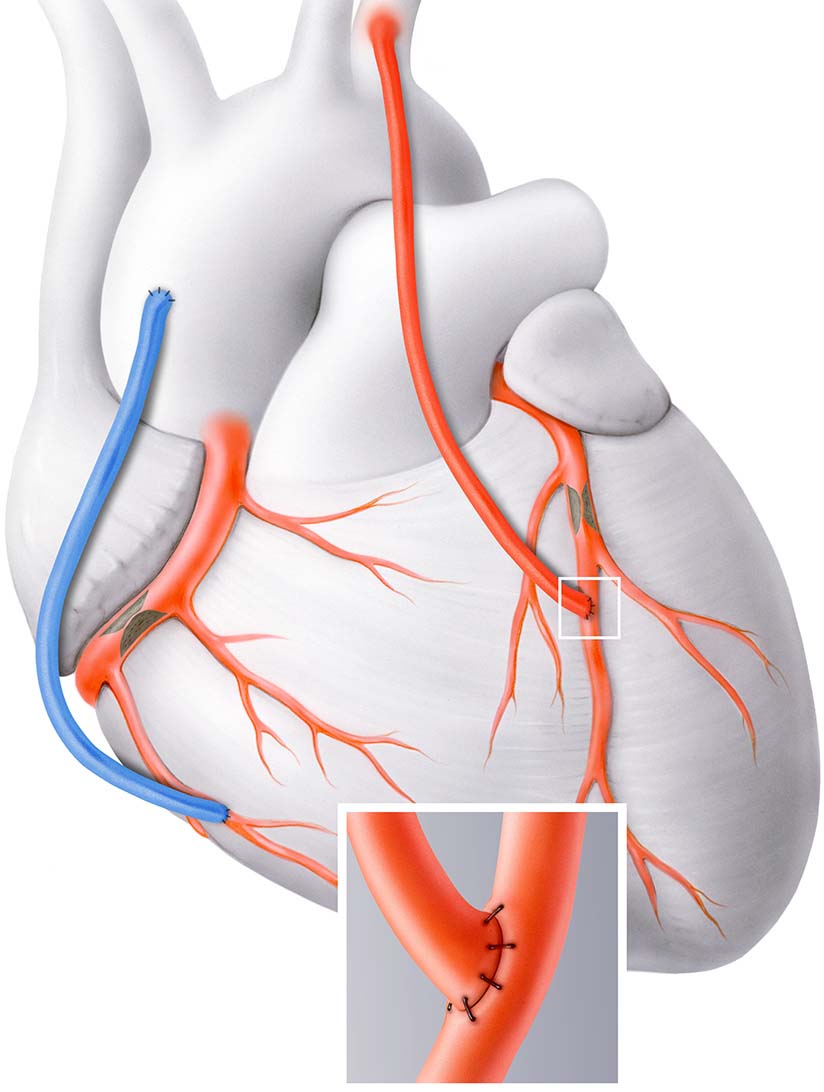

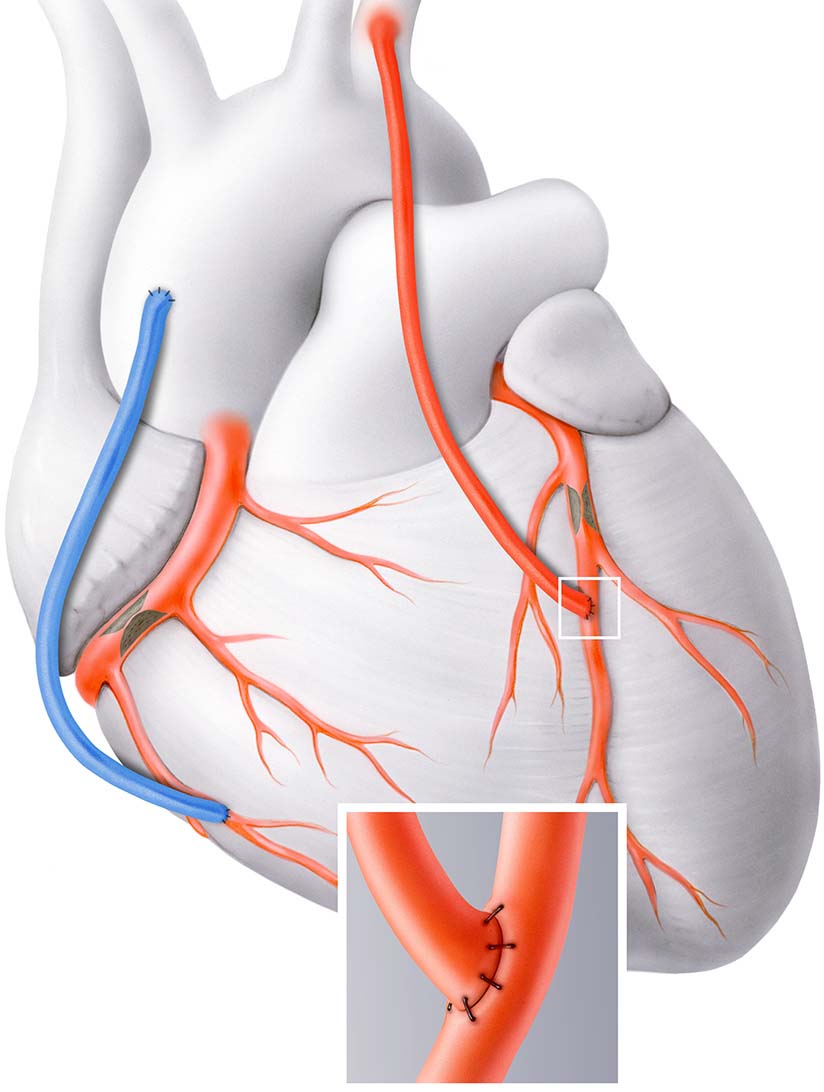

Die Bypass-Chirurgie ist ein Standardverfahren zur Therapie der koronaren Herzkrankheit. Bei der Operation werden stark verengte oder komplett verschlossene Herzkranzgefässe überbrückt, um die optimale Blutversorgung des Herzmuskels wiederherzustellen. Dazu wird aus körpereigenen Venen und Arterien ein Gefässersatz präpariert.

Als Gefässtransplantat, sogenanntes Graft-Material, wird zumeist die linke, oft auch die rechte Brustwandarterie, sowie die linke Armarterie oder eine Vene aus dem Bein verwendet. Das Transplantat wird an geeigneter Stelle hinter der Verengung des Herzkranzgefässes angenäht und so der Blutfluss wird um die verengte Stelle geführt.

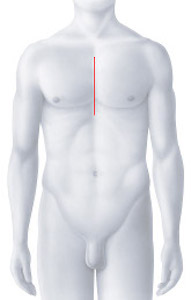

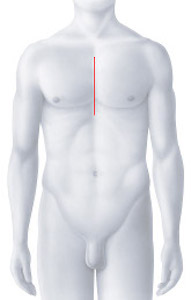

In der Regel erfolgt eine Bypass-Operation über eine mediane Sternotomie: Nach Einleitung einer Vollnarkose wird dabei das Brustbein mittig durchtrennt, das Herz freigelegt und an die Herz-Lungen-Maschine angeschlossen. Als Alternative kommen auch minimal-invasive Zugänge in Frage (z.B. zwischen den Rippen hindurch).

Alternativ lässt sich diese Operation auch ohne Herz-Lungen-Maschine durchführen – mit der sogenannten Off-Pump-Chirurgie. Die Off-Pump-Chirurgie ist eine technologische Innovation und kann bei den meisten Patient:innen routinemässig angewandt werden. Sie ermöglicht eine schonende Operation.

Die medikamentöse Therapie ist bei der koronaren Herzkrankheit unerlässlich.

- Cholesterinsenker und Blutverdünner verlangsamen das Fortschreiten der koronaren Herzkrankheit, verbessern die Prognose und reduzieren das Auftreten von zukünftigen kardialen Ereignissen (wie z.B. Herzinfarkte, Herzschwäche oder Herz-Tod).

- Blutdruck- und Blutzuckersenkende Medikamente sind zur Behandlung von Bluthochdruck und Blutzuckererkrankung, falls vorhanden, ebenfalls wichtig.

- Bei Beschwerden (Angina pectoris) können Medikamente eingesetzt werden, welche die Durchblutung in den Herzkranzgefässen verbessern und die Beschwerden lindern.

Bestätigt die Koronarangiographie das Vorliegen von signifikanten Verengungen (Stenosen) der Herzkranzarterien, können diese in vielen Fällen in der gleichen Sitzung mittels Ballondilatation und Stent-Implantation wiedereröffnet werden, um den Blutfluss und damit die Versorgung des Herzmuskels mit Sauerstoff und Nährstoffen wiederherzustellen.

Dabei wird über einen Katheter die verengte Herzkranzarterie mit einem dünnen Draht sondiert. Anschliessend wird ein dünn gefalteter Ballon in das verengte Segment vorgeschoben. Mittels Ballondilatation (Aufblasen des Ballons) wird die Verengung erweitert und der Blutfluss durch die Herzkranzarterien verbessert. Meistens erfolgt unmittelbar danach die Implantation eines Stents. Ein Stent ist ein flexibles Röhrchen aus einem dünnen Metallgitter. Es stützt von innen her die Gefässwand und verhindert eine Wiederverengung.

Dabei wird über einen Katheter die verengte Herzkranzarterie mit einem dünnen Draht sondiert. Anschliessend wird ein dünn gefalteter Ballon in das verengte Segment vorgeschoben. Mittels Ballondilatation (Aufblasen des Ballons) wird die Verengung erweitert und der Blutfluss durch die Herzkranzarterien verbessert. Meistens erfolgt unmittelbar danach die Implantation eines Stents. Ein Stent ist ein flexibles Röhrchen aus einem dünnen Metallgitter. Es stützt von innen her die Gefässwand und verhindert eine Wiederverengung.

Die Bypass-Chirurgie ist ein Standardverfahren zur Therapie der koronaren Herzkrankheit. Bei der Operation werden stark verengte oder komplett verschlossene Herzkranzgefässe überbrückt, um die optimale Blutversorgung des Herzmuskels wiederherzustellen. Dazu wird aus körpereigenen Venen und Arterien ein Gefässersatz präpariert.

Als Gefässtransplantat, sogenanntes Graft-Material, wird zumeist die linke, oft auch die rechte Brustwandarterie, sowie die linke Armarterie oder eine Vene aus dem Bein verwendet. Das Transplantat wird an geeigneter Stelle hinter der Verengung des Herzkranzgefässes angenäht und so der Blutfluss wird um die verengte Stelle geführt.

In der Regel erfolgt eine Bypass-Operation über eine mediane Sternotomie: Nach Einleitung einer Vollnarkose wird dabei das Brustbein mittig durchtrennt, das Herz freigelegt und an die Herz-Lungen-Maschine angeschlossen.

Als Alternative kommen auch minimal-invasive Zugänge in Frage (z.B. zwischen den Rippen hindurch).

Alternativ lässt sich diese Operation auch ohne Herz-Lungen-Maschine durchführen – mit der sogenannten Off-Pump-Chirurgie. Die Off-Pump-Chirurgie ist eine technologische Innovation und kann bei den meisten Patient:innen routinemässig angewandt werden. Sie ermöglicht eine schonende Operation.

Therapien bei Herzinfarkt

Das effektivste Verfahren ist die Koronarangiographie mit Ballon-Dilatation und Stent-Implantation des verschlossenen Herzkranzgefässes. Die medikamentöse Fibrinolyse (Auflösung des Gerinnsels im Herzkranzgefäss durch ein stark blutverdünnendes Medikament) wird in der Schweiz kaum mehr verwendet, findet aber weltweit v. a. in ärmeren Ländern immer noch Anwendung.

Bei der notfallmässigen Herzkatheter-Untersuchung (Koronarangiographie) wird das verschlossene Herzkranzgefäss mit einem dünnen Draht sondiert und anschliessend mittels Ballon-Dilatation und Stent-Implantation wiedereröffnet. Dadurch wird die Durchblutung zum gefährdeten Herzmuskelareal wiederhergestellt und der Heilungsprozess eingeleitet. Unsere Spezialist:innen sind rund um die Uhr abrufbereit (24/7/365), um im Ernstfall den lebensrettenden Eingriff durchzuführen.

Das effektivste Verfahren ist die Koronarangiographie mit Ballon-Dilatation und Stent-Implantation des verschlossenen Herzkranzgefässes. Die medikamentöse Fibrinolyse (Auflösung des Gerinnsels im Herzkranzgefäss durch ein stark blutverdünnendes Medikament) wird in der Schweiz kaum mehr verwendet, findet aber weltweit v. a. in ärmeren Ländern immer noch Anwendung.

Bei der notfallmässigen Herzkatheter-Untersuchung (Koronarangiographie) wird das verschlossene Herzkranzgefäss mit einem dünnen Draht sondiert und anschliessend mittels Ballon-Dilatation und Stent-Implantation wiedereröffnet. Dadurch wird die Durchblutung zum gefährdeten Herzmuskelareal wiederhergestellt und der Heilungsprozess eingeleitet. Unsere Spezialistinnen und Spezialisten sind rund um die Uhr abrufbereit (24/7/365), um im Ernstfall den lebensrettenden Eingriff durchzuführen.

Weitere Informationen

Unsere Spezialist:innen bei Erkrankungen der Herzkranzgefässe

Prof. Dr. med.

Prof. Dr. med.

Roberto Corti

Roberto Corti

Interventionelle Kardiologie

Interventionelle Kardiologie

DE · FR · IT · EN

DE · FR · IT · EN

Prof. Dr. med.

Prof. Dr. med.

Jürg Grünenfelder

Jürg Grünenfelder

Herzchirurgie

Herzchirurgie

DE · EN · IT · FR

DE · EN · IT · FR

Prof. Dr. med.

Prof. Dr. med.

Oliver Gämperli

Oliver Gämperli

Interventionelle Kardiologie

Interventionelle Kardiologie

DE · EN · FR · IT · ES

DE · EN · FR · IT · ES

Dr. med.

Dr. med.

Raffael Ghenzi

Raffael Ghenzi

Oberarzt Kardiologie

Oberarzt Kardiologie

DE · EN · FR · ES

DE · EN · FR · ES

Prof. Dr. med.

Prof. Dr. med.

Diana Reser

Diana Reser

Herzchirurgie

Herzchirurgie

DE · EN · FR · MA

DE · EN · FR · MA

Dr. med.

Dr. med.

Ivano Reho

Ivano Reho

Interventionelle Kardiologie

Interventionelle Kardiologie

DE · EN · IT · FR

DE · EN · IT · FR