Erkrankung der Herzklappen

Die vier Herzklappen sorgen als Rückschlagventile für einen regulierten Blutfluss im ganzen Körper. Die Herzklappen sind grossen Kräften ausgesetzt und öffnen und schliessen sich rund 100’000 Mal pro Tag.

Als Folge davon können Sie verengt (Klappenstenose) oder undicht (Klappeninsuffizienz) werden. Nicht selten treten auch Kombinationen verschiedener Herzklappenstörungen auf.

Erkrankung der Herzklappen

Die vier Herzklappen sorgen als Rückschlagventile für einen regulierten Blutfluss im ganzen Körper. Die Herzklappen sind grossen Kräften ausgesetzt und öffnen und schliessen sich rund 100’000 Mal pro Tag.

Als Folge davon können Sie verengt (Klappenstenose) oder undicht (Klappeninsuffizienz) werden. Nicht selten treten auch Kombinationen verschiedener Herzklappenstörungen auf.

Die Aortenklappe ist ein Rückschlagventil zwischen linker Herzkammer und Hauptschlagader. Sie sorgt dafür, dass das Blut in der Herzfüllphase (Diastole) nicht zurück ins Herz fliesst.

- Kurzatmigkeit, besonders bei körperlicher Anstrengung.

- Brustschmerzen oder -druck, häufig bei Anstrengung oder Stress.

- Ohnmachtsanfälle oder Schwindel bis hin zum plötzlichen Herztod aufgrund einer verminderten Blutzirkulation.

- Schlaganfälle

- Zeichen der Herzschwäche im Spätstadium

- Meist altersbedingte Abnützung: Verdickungen und/oder Verkalkungen der eigenen Aortenklappe oder einer bereits ersetzten Aortenklappe (Prothesenstenose)

- Entzündliche Erkrankungen wie rheumatisches Fieber oder Endokarditis, die zu Versteifung der Taschenklappen führen.

- Langzeitfolge (> 20-30 Jahre später) nach Bestrahlung des Brustkorbes

- Mögliche Zusammenhänge mit erhöhtem Lipoprotein (Lpa ) in Erforschung

- Auskultation des Herzens: Hörbare Herzgeräusche (z.B. Systolikum) durch die verengte Klappe.

- Herzultraschall (TTE): zur detaillierten Darstellung der Klappe und des Schweregrades der Verengung sowie den Folgen für das Herz.

- Herzkatheteruntersuchung: Zur Bestimmung des Schweregrads der Verengung und zur Prüfung der Herzkranzgefässe.

- Computertomographie vom Hals bis zum Becken, um Zugangswege für Interventionen auszumessen

- Regelmäßige kardiologische Kontrollen bei milden Formen

- Bei schwerer Aortenstenose Entscheid über das beste Verfahren im Herzklappenteam

- Ersatz der Aortenklappe mit Klappenprothese

- TAVI: Kathetertechnisches Verfahren am schlagenden Herz (ab 75J, oder bei hohem operativem Risiko und günstiger Anatomie)

- SAVR: Chirurgischer Ersatz der Aortenklappe (meist über minimal-invasiven Zugang möglich). Bei Patienten <75 Jahren oder tiefem operativem Risiko sowie falls kombinierte Herz-Operationen nötig sind.

- In gewissen Fällen ist auch eine Klappe-in-Klappe Therapie möglich (TAVI in SAVR, TAVI in TAVI)

- Medikamente spielen eine geringe Rolle, rein symptomatischer Einsatz

- Ersatz der Aortenklappe mit Klappenprothese

Therapien bei Aortenklappenstenose:

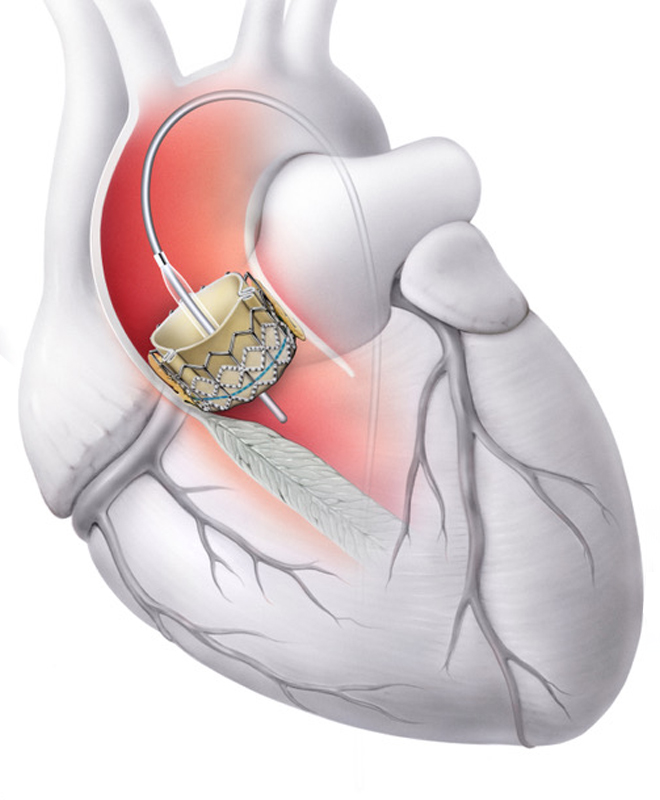

Die Transkatheter-Aortenklappenimplantation (TAVI) ist ein minimalinvasives Verfahren zur Behandlung einer schweren Aortenstenose. Dabei wird die neue Klappe (Prothesen s. links) über einen Katheter, meist durch die Leistenarterie (transfemoral), zum Herzen vorgeschoben und dort im Bereich der erkrankten Klappe eingesetzt. Die alte, verkalkte Klappe wird dabei nicht entfernt, sondern von der neuen Prothese an die Wand gedrückt.

Die Transkatheter-Aortenklappenimplantation (TAVI) ist ein minimalinvasives Verfahren zur Behandlung einer schweren Aortenstenose. Dabei wird die neue Klappe (Prothesen s. links) über einen Katheter, meist durch die Leistenarterie (transfemoral), zum Herzen vorgeschoben und dort im Bereich der erkrankten Klappe eingesetzt. Die alte, verkalkte Klappe wird dabei nicht entfernt, sondern von der neuen Prothese an die Wand gedrückt.

Das Verfahren erfolgt am schlagenden Herzen und wird unter Röntgenkontrolle, teils auch unter Ultraschallkontrolle durchgeführt, um eine präzise Platzierung der neuen Klappe zu gewährleisten. TAVI ist besonders für ältere Patient:innen (>75 Jahren) oder erhöhtem Operationsrisiko geeignet, da sie im Vergleich zur offenen Operation weniger belastend ist und eine schnellere Erholung ermöglicht. Ob eine TAVI möglich und sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab und wird individuell mit den Patient:innen besprochen.

In gewissen Fällen kann eine TAVI auch stattfinden, wenn die körpereigene Aortenklappe früher bereits durch eine chirurgische oder eine Transkatheter-Prothese ersetzt wurde und die Klappenprothese nun eng (stenotisch) geworden ist. Das Verfahren wird dann Klappe-in-Klappe genannt (TAVI-in-TAVI, TAVI-in-SAVR).

Der chirurgische Aortenklappenersatz kann entweder über einen klassischen Zugang durch das Brustbein (Sternotomie) oder schonender, minimalinvasiv durch einen kleinen Schnitt zwischen den Rippen erfolgen. Bei beiden Methoden wird das Herz vorübergehend stillgelegt und der Kreislauf durch eine Herz-Lungen-Maschine übernommen. Als Ersatz für die erkrankte Klappe stehen zwei Prothesenarten zur Verfügung: biologische Klappen (aus sterilisiertem Herzbeutelgewebe vom Schwein oder Rind) oder mechanische Klappen aus speziellem Metall. Biologische Klappen halten im Durchschnitt rund 10 Jahre und benötigen in der Regel keine lebenslange Blutverdünnung, während mechanische Klappen deutlich langlebiger sind, aber eine dauerhafte Einnahme von Blutverdünnern erfordern. Welcher Zugang und welche Klappe gewählt wird, hängt von verschiedenen Faktoren ab und wird individuell mit den Patient:innen besprochen.

Der chirurgische Aortenklappenersatz kann entweder über einen klassischen Zugang durch das Brustbein (Sternotomie) oder schonender, minimalinvasiv durch einen kleinen Schnitt zwischen den Rippen erfolgen. Bei beiden Methoden wird das Herz vorübergehend stillgelegt und der Kreislauf durch eine Herz-Lungen-Maschine übernommen. Als Ersatz für die erkrankte Klappe stehen zwei Prothesenarten zur Verfügung: biologische Klappen (aus sterilisiertem Herzbeutelgewebe vom Schwein oder Rind) oder mechanische Klappen aus speziellem Metall. Biologische Klappen halten im Durchschnitt rund 10 Jahre und benötigen in der Regel keine lebenslange Blutverdünnung, während mechanische Klappen deutlich langlebiger sind, aber eine dauerhafte Einnahme von Blutverdünnern erfordern. Welcher Zugang und welche Klappe gewählt wird, hängt von verschiedenen Faktoren ab und wird individuell mit den Patient:innen besprochen.

- Belastungsdyspnoe (Atemnot bei Anstrengung)

- Abnahme der Leistungsfähigkeit, allgemeine Müdigkeit

- Pulsieren am Hals (teils sichtbar)

- Herzschwäche als Langzeitfolge

- Vorfall einer oder mehrerer Taschenklappen (Prolaps, infolge Bindegewebeschwäche)

- Degenerative Veränderungen im Alter (eigene Klappe) oder als Langzeitfolge (Aortenklappenprothese)

- Geometrische Störung der Aortenklappe durch Erweiterung der Aorta (z. B. bei Bluthochdruck oder Bindegewebserkrankungen)

- Entzündliche Prozesse (z. B. Endokarditis, rheumatisches Fieber)

- Angeborene Klappenanomalien (z. B. bikuspide Aortenklappe, siehe Kapitel angeborene Herzerkrankungen)

- Auskultation: typisches Herz-Geräusch

- Herzultraschall (TTE): Die wichtigste Untersuchung, um die Bau- und Funktionsweise der Aortenklappe und des Herzens zu beurteilen. Festlegen des Schweregrades der Funktionsstörung

- Schluck- Herzultraschall (3D TEE): Wird oft zusätzlich eingesetzt, um die genaue Anatomie der Aortenklappe zu verstehen

- Herzkatheteruntersuchung zur Messung von Druckwerten im Herz und zur Darstellung der Herzkranzgefässe

- CT und/ oder MRT zur Darstellung der Aorta

- Regelmäßige kardiologische Kontrollen bei milden Formen

- Bei schwerer Aortenklappeninsuffizienz Entscheid über das beste Verfahren im Herzklappenteam

- Medikamentöse Entlastung des Herzens (z. B. ACE-Hemmer zur Nachlastsenkung)

- Chirurgischer oder katheterbasierter Klappenersatz oder chirurgische Klappenrekonstruktion

- Ggf. Kombination mit Ersatz der Aortenwurzel oder aufsteigenden Hauptschlagader

Therapien bei Aortenklappeninsuffizienz:

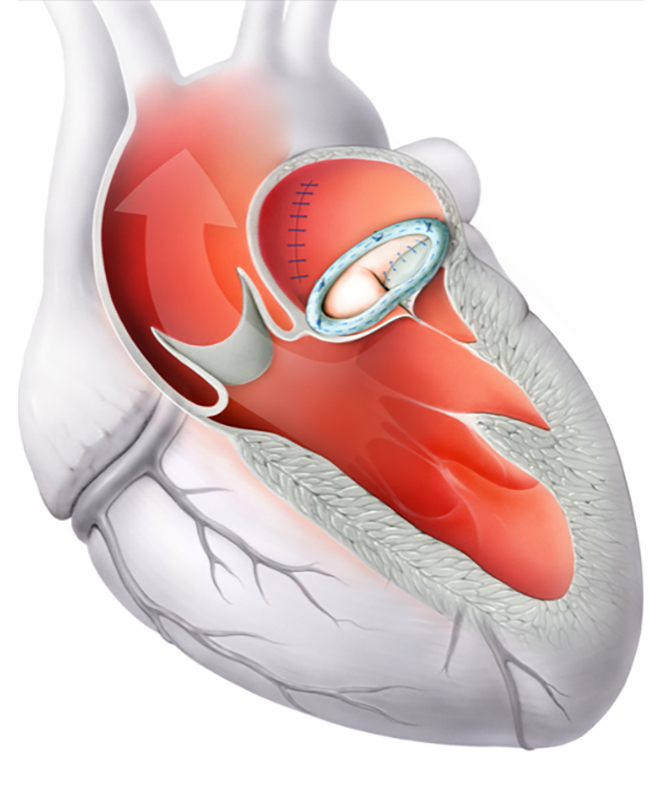

Die chirurgische Aortenklappenrekontruktion erfolgt über den klassischen Zugang durch das Brustbein (Sternotomie). Damit die Klappe rekonstruiert werden kann, wird das Herz vorübergehend stillgelegt und der Kreislauf durch die Herz-Lungen-Maschine übernommen. Die Art der Rekonstruktion (Raffung, Patch-Implantation…) hängt von der zugrundeliegenden Klappenerkrankung ab. Nach erfolgreicher Klappenrekonstruktion ist in der Regel keine lebenslange Blutverdünnung notwendig ist. Ob eine Aortenklappenrekonstruktion möglich und sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab und wird individuell mit den Patient:innen besprochen.

Der chirurgische Aortenklappenersatz kann entweder über einen klassischen Zugang durch das Brustbein (Sternotomie) oder schonender, minimalinvasiv durch einen kleinen Schnitt zwischen den Rippen erfolgen. Bei beiden Methoden wird das Herz vorübergehend stillgelegt und der Kreislauf durch eine Herz-Lungen-Maschine übernommen. Als Ersatz für die erkrankte Klappe stehen zwei Prothesenarten zur Verfügung (s. links): biologische Klappen (aus sterilisiertem Herzbeutelgewebe vom Schwein oder Rind) oder mechanische Klappen aus speziellem Metall. Biologische Klappen halten im Durchschnitt rund 10 Jahre und benötigen in der Regel keine lebenslange Blutverdünnung, während mechanische Klappen deutlich langlebiger sind, aber eine dauerhafte Einnahme von Blutverdünnern erfordern. Welcher Zugang und welche Klappe gewählt wird, hängt von verschiedenen Faktoren ab und wird individuell mit den Patient:innen besprochen.

Der chirurgische Aortenklappenersatz kann entweder über einen klassischen Zugang durch das Brustbein (Sternotomie) oder schonender, minimalinvasiv durch einen kleinen Schnitt zwischen den Rippen erfolgen. Bei beiden Methoden wird das Herz vorübergehend stillgelegt und der Kreislauf durch eine Herz-Lungen-Maschine übernommen. Als Ersatz für die erkrankte Klappe stehen zwei Prothesenarten zur Verfügung (s. links): biologische Klappen (aus sterilisiertem Herzbeutelgewebe vom Schwein oder Rind) oder mechanische Klappen aus speziellem Metall. Biologische Klappen halten im Durchschnitt rund 10 Jahre und benötigen in der Regel keine lebenslange Blutverdünnung, während mechanische Klappen deutlich langlebiger sind, aber eine dauerhafte Einnahme von Blutverdünnern erfordern. Welcher Zugang und welche Klappe gewählt wird, hängt von verschiedenen Faktoren ab und wird individuell mit den Patient:innen besprochen.

Die Transkatheter-Aortenklappenimplantation (TAVI) ist ein minimalinvasives Verfahren zur Behandlung einer schweren Aorteninsuffizienz. Dabei wird die Klappenprothese (s. links) über einen Katheter, meist durch die Leistenarterie (transfemoral), zum Herzen vorgeschoben und dort im Bereich der erkrankten Klappe eingesetzt. Die alte Klappe wird dabei nicht entfernt, sondern von der neuen Prothese an die Wand gedrückt.

Die Transkatheter-Aortenklappenimplantation (TAVI) ist ein minimalinvasives Verfahren zur Behandlung einer schweren Aorteninsuffizienz. Dabei wird die Klappenprothese (s. links) über einen Katheter, meist durch die Leistenarterie (transfemoral), zum Herzen vorgeschoben und dort im Bereich der erkrankten Klappe eingesetzt. Die alte Klappe wird dabei nicht entfernt, sondern von der neuen Prothese an die Wand gedrückt.

Das Verfahren erfolgt am schlagenden Herzen und wird unter Röntgenkontrolle, teils auch unter Ultraschallkontrolle durchgeführt, um eine präzise Platzierung der neuen Klappe zu gewährleisten. TAVI ist besonders für ältere Patient:innen mit erhöhtem Operationsrisiko eine alternative Behandlungsform, da sie im Vergleich zur offenen Operation weniger belastend ist und eine schnellere Erholung ermöglicht. Ob eine TAVI möglich ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab und wird individuell mit den Patient:innen besprochen

In gewissen Fällen kann eine TAVI auch stattfinden, wenn die körpereigene Aortenklappe früher bereits durch eine chirurgische oder eine Transkatheter-Prothese ersetzt wurde und die Klappenprothese nun undicht geworden ist. Das Verfahren wird dann Klappe-in-Klappe genannt (TAVI-in-TAVI, TAVI-in-SAVR).

Die Mitralklappe ist ein Rückschlagventil zwischen linker Herzkammer und linkem Vorhof. Sie sorgt dafür, dass das Blut beim Herzschlag (Systole) nur nach vorne Richtung Hauptschlagader fliesst.

- Atemnot, besonders bei Belastung

- Herzrhythmusstörungen (z. B. Vorhofflimmern)

- Leistungsminderung und schnelle Erschöpfung

- nächtlicher Husten oder Brustschmerzen

- Meist Folge eines rheumatischen Fiebers (rheumatische Herzkrankheit)

- Selten: angeborene Fehlbildung der Mitralklappe

- im höheren Alter: infolge Verkalkung der Klappe oder des Klappenringes

- Langzeitfolge (> 20-30 Jahre später) nach Bestrahlung des Brustkorbes

- als Langzeitfolge nach chirurgischem Mitralklappenersatz (Prothesenstenose)

- Abhören von typischen Herzgeräuschen (Auskultation)

- Herzultraschall (TTE): Die wichtigste Untersuchung, um die Bau- und Funktionsweise der Mitralklappe und des Herzens zu beurteilen. Festlegen des Schweregrades der Funktionsstörung

- Schluck- Herzultraschall (3D TEE): Wird oft zusätzlich eingesetzt, um die genaue Anatomie der Mitralklappe zu verstehen

- EKG/Langzeit-EKG zur Feststellung von Rhythmusstörungen

- Belastungstests und ggf. Herzkatheteruntersuchung

- Entscheid über das beste Verfahren im Herzklappenteam

- Medikamentöse Behandlung zur Linderung von Beschwerden

- Ballonvalvuloplastie (Aufdehnung der Klappe per Katheter und Ballon) falls anatomisch möglich

- Operativer Ersatz der nativen Mitralklappe

- Katheter-basierter Ersatz bei Prothesenstenose

Therapien bei Mitralklappenstenose:

Die Ballonvalvuloplastie der Mitralklappe ist ein katheterbasiertes Verfahren zur Behandlung einer Mitralklappenstenose, also einer Verengung der Mitralklappe. Dabei wird ein dünner Katheter mit einem kleinen, zusammengefalteten Ballon über die Leistenvene bis zur Mitralklappe vorgeschoben. Sobald der Ballon an der richtigen Stelle positioniert ist, wird er vorsichtig aufgeblasen, um die verengte Klappe zu dehnen und so den Blutfluss in die linke Hauptkammer zu verbessern.

Der Eingriff erfolgt am schlagenden Herzen und unter genauer Bildgebungskontrolle, meist mit Ultraschall (transösophageale Echokardiographie) und Röntgen. Die Ballonvalvuloplastie eignet sich besonders für Patient:innen mit einer bestimmten Form der Mitralklappenverengung (meist rheumatischer Ursprung) und ist vor allem dann eine Option, wenn eine Operation zu risikoreich wäre. In vielen Fällen kann so die Notwendigkeit eines Klappenersatzes hinausgezögert werden. Ob ein Ballonvalvuloplastie möglich und sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab und wird individuell mit den Patient:innen besprochen.

Der katheterbasierte Mitralklappenersatz ist ein neuartiges, minimalinvasives Verfahren, bei dem die Mitralklappe über einen Katheter und nicht chirurgisch über eine offene Herzoperation ersetzt wird. Diese Methode wird derzeit noch selten angewendet und kommt vor allem im Rahmen von klinischen Studien und Forschungsprotokollen zum Einsatz, da Langzeiterfahrungen an größeren Patientenkollektiven noch fehlen.

In der Schweiz ist die Tendyne-Prothese für den perkutanen Mitralklappenersatz zugelassen. Die Tendyne-Klappe wird über einen kleinen Schnitt an der Herzspitze direkt in das Herz vorgeschoben und verankert. Daneben gibt es mit der Sapien M3-Prothese ein neues System, das bereits eine europäische Zulassung besitzt. Die Sapien M3 kann mittels transfemoralem Zugang, also besonders schonend, über die grosse Hohlvene zum Herzen vorgeschoben und in der Mitralklappe eingesetzt werden. Beide Verfahren erfolgen am schlagenden Herzen und werden unter kontinuierlicher Bildgebung (Röntgen und transösophageale Echokardiographie) durchgeführt. Ob ein perkutaner Mitralklappenersatz möglich und sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab und wird individuell mit den Patient:innen besprochen.

Der chirurgische Mitralklappenersatz kann entweder über einen klassischen Zugang durch das Brustbein (Sternotomie) oder schonender, minimalinvasiv durch einen kleinen Schnitt zwischen den Rippen erfolgen. Bei beiden Methoden wird das Herz vorübergehend stillgelegt und der Kreislauf durch eine Herz-Lungen-Maschine übernommen. Als Ersatz für die erkrankte Klappe stehen zwei Prothesenarten zur Verfügung (s. links): biologische Klappen (aus sterilisiertem Herzbeutelgewebe vom Schwein oder Rind) oder mechanische Klappen aus speziellem Metall. Biologische Klappen halten im Durchschnitt rund 10 Jahre und benötigen in der Regel keine lebenslange Blutverdünnung, während mechanische Klappen deutlich langlebiger sind, aber eine dauerhafte Einnahme von Blutverdünnern erfordern. Welcher Zugang und welche Klappe gewählt wird, hängt von verschiedenen Faktoren ab und wird individuell mit den Patient:innen besprochen.

- Kurzatmigkeit, besonders bei körperlicher Anstrengung.

- Müdigkeit und schnelle Erschöpfung (Leistungsabbau).

- Herzklopfen oder unregelmäßiger Herzschlag.

- Zeichen der Herzschwäche im Spätstadium

- Primäre Ursache: Problem an der Mitralklappe:

- Abnutzungserscheinungen (Degeneration, zum Beispiel durch Abriss von Sehnenfäden) mit dem Alter.

- Verdickung und Prolaps (Vorwölbung) können auch schon bei jungen Menschen auftreten.

- Klappenzerstörung als Folge von Infektionen (Endokarditis)

- Sekundäre Ursache: Als Folge von anderen Herzerkrankungen (z.B. nach Herzinfarkt, bei vielen Formen der Herzschwäche, bei lang jahrelangem Vorhofflimmern)

- Abhören von typischen Herzgeräuschen (Auskultation)

- Herzultraschall (TTE): Die wichtigste Untersuchung, um die Bau- und Funktionsweise der Mitralklappe und des Herzens zu beurteilen. Festlegen des Schweregrades der Funktionsstörung

- Schluck- Herzultraschall (3D TEE): Wird oft zusätzlich eingesetzt, um die genaue Anatomie der Mitralklappe zu verstehen

- Herzkatheteruntersuchung oder Coronar-CT: Muss durchgeführt werden, um zusätzlich verstopfte Herzkranzgefässe auszuschliessen

- Regelmäßige kardiologische Kontrollen bei milden Formen

- Bei schwerer Mitralinsuffizienz Entscheid über das beste Verfahren im Herzklappenteam:

- Medikamentöse Behandlung spielt eine untergeordnete Rolle.

- Bei schwerer und symptomatischer Mitralinsuffizienz wird die Klappe mit Vorteil chirurgisch repariert, wenn es nicht anders geht auch ersetzt (biologische oder mechanische Klappenprothese)

- In ausgewählten Fällen, insbesondere bei hohem operativem Risiko / hohem Alter, kann die Klappe mittels Herzkatheter-Eingriff repariert werden (Eingriff über die Leiste, keine Operation).

Therapien bei Mitralklappeninsuffizienz:

Bei der perkutanen Mitralklappenrekonstruktion mit dem TEER-Verfahren (Transkatheter Edge-to-Edge Repair) wird die undichte Mitralklappe mittels Katheter am schlagenden Herzen repariert, ohne dass eine Eröffnung des Brustkorbes und der Einsatz der Herz-Lungen-Maschine nötig ist. Über einen kleinen Zugang in der Leiste wird ein Katheter über die grosse Hohlvene bis zur Mitralklappe geführt, wo spezielle Clips (s. links) – entweder der MitraClip oder das PASCAL-System – die beiden Klappensegel miteinander verbinden und so die Undichtigkeit der Klappe verringern. Der gesamte Eingriff erfolgt unter Kontrolle von Durchleuchtung (Röntgen) und Echokardiographie (TEE), damit die genaue Ausrichtung und Positionierung der Clips in Echtzeit dargestellt werden kann. Ob eine Mitralklappenrekonstruktion mittels TEER möglich und sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab und wird individuell mit den Patient:innen besprochen.

Der katheterbasierte Mitralklappenersatz ist ein neuartiges, minimalinvasives Verfahren, bei dem die Mitralklappe über einen Katheter und nicht chirurgisch über eine offene Herzoperation ersetzt wird. Diese Methode wird derzeit noch selten angewendet und kommt vor allem im Rahmen von klinischen Studien und Forschungsprotokollen zum Einsatz, da Langzeiterfahrungen an größeren Patientenkollektiven noch fehlen.

In der Schweiz ist die Tendyne-Prothese für den perkutanen Mitralklappenersatz zugelassen. Die Tendyne-Klappe wird über einen kleinen Schnitt an der Herzspitze direkt in das Herz vorgeschoben und verankert. Daneben gibt es mit der Sapien M3-Prothese ein neues System, das bereits eine europäische Zulassung besitzt. Die Sapien M3 kann mittels transfemoralem Zugang, also besonders schonend, über die grosse Hohlvene zum Herzen vorgeschoben und in der Mitralklappe eingesetzt werden. Beide Verfahren erfolgen am schlagenden Herzen und werden unter kontinuierlicher Bildgebung (Röntgen und transösophageale Echokardiographie) durchgeführt. Ob ein perkutaner Mitralklappenersatz möglich und sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab und wird individuell mit den Patient:innen besprochen.

Die Operation erfolgt meist minimalinvasiv über einen kleinen Schnitt zwischen den rechtseitigen Rippen oder über einen Längsschnitt durch das Brustbein (Sternotomie). Während der Operation wird das Herz stillgelegt und die Herz-Lungen-Maschine übernimmt die Kreislauffunktion. Bei der Mitralklappenrekonstruktion wird die eigene Klappe so repariert, dass sie wieder richtig öffnet und schließt. Dafür stehen verschiedene technische Möglichkeiten zur Verfügung: Fast immer wird ein sogenannter Anuloplastiering (s. links) eingesetzt, der den Klappenring stabilisiert und die natürliche Ring-Form wiederherstellt. Falls die Sehnenfäden der Klappe beschädigt oder gerissen sind, können sie durch künstliche Fäden ersetzt werden. In manchen Fällen werden kleine, krankhaft veränderte Bereiche der Klappe chirurgisch entfernt (Resektion). Vorteile der Mitralklappenrekonstruktion sind die Erhaltung der eigenen Klappe, die Wiederherstellung einer natürlichen Ringform (unterstützt langfristige die Herzfunktion) und in der Regel der Verzicht auf lebenslange Blutverdünnung. Ob eine Mitralklappenrekonstruktion möglich und sinnvoll ist und welcher Zugang gewählt wird, hängt von verschiedenen Faktoren ab und wird individuell mit den Patient:innen besprochen.

Die Operation erfolgt meist minimalinvasiv über einen kleinen Schnitt zwischen den rechtseitigen Rippen oder über einen Längsschnitt durch das Brustbein (Sternotomie). Während der Operation wird das Herz stillgelegt und die Herz-Lungen-Maschine übernimmt die Kreislauffunktion. Bei der Mitralklappenrekonstruktion wird die eigene Klappe so repariert, dass sie wieder richtig öffnet und schließt. Dafür stehen verschiedene technische Möglichkeiten zur Verfügung: Fast immer wird ein sogenannter Anuloplastiering (s. links) eingesetzt, der den Klappenring stabilisiert und die natürliche Ring-Form wiederherstellt. Falls die Sehnenfäden der Klappe beschädigt oder gerissen sind, können sie durch künstliche Fäden ersetzt werden. In manchen Fällen werden kleine, krankhaft veränderte Bereiche der Klappe chirurgisch entfernt (Resektion). Vorteile der Mitralklappenrekonstruktion sind die Erhaltung der eigenen Klappe, die Wiederherstellung einer natürlichen Ringform (unterstützt langfristige die Herzfunktion) und in der Regel der Verzicht auf lebenslange Blutverdünnung. Ob eine Mitralklappenrekonstruktion möglich und sinnvoll ist und welcher Zugang gewählt wird, hängt von verschiedenen Faktoren ab und wird individuell mit den Patient:innen besprochen.

Der chirurgische Mitralklappenersatz kann entweder über einen klassischen Zugang durch das Brustbein (Sternotomie) oder schonender, minimalinvasiv durch einen kleinen Schnitt zwischen den Rippen erfolgen. Bei beiden Methoden wird das Herz vorübergehend stillgelegt und der Kreislauf durch eine Herz-Lungen-Maschine übernommen. Als Ersatz für die erkrankte Klappe stehen zwei Prothesenarten zur Verfügung (s. links): biologische Klappen (aus sterilisiertem Herzbeutelgewebe vom Schwein oder Rind) oder mechanische Klappen aus speziellem Metall. Biologische Klappen halten im Durchschnitt rund 10 Jahre und benötigen in der Regel keine lebenslange Blutverdünnung, während mechanische Klappen deutlich langlebiger sind, aber eine dauerhafte Einnahme von Blutverdünnern erfordern. Welcher Zugang und welche Klappe gewählt wird, hängt von verschiedenen Faktoren ab und wird individuell mit den Patient:innen besprochen.

Die Trikuspidalklappe ist ein Rückschlagventil zwischen rechter Herzkammer und rechtem Vorhof. Sie sorgt dafür, dass das Blut beim Herzschlag nur nach vorne in Richtung der Lungenschlagader fliesst. In der Schweiz sind Verengungen (Stenosen) der Trikuspidalklappe eine Rarität. Die Undichtigkeit (Insuffizienz) der Trikuspidalklappe ist hingegen ein häufiges Krankheitsbild.

- Beinödeme und Flüssigkeitsansammlungen im Bauchraum (Aszites), Appetitverlust

- Halsvenenstauung und sichtbare Pulsationen am Hals

- Müdigkeit, Atemnot und verminderte Leistungsfähigkeit

- Sekundär (80%)

- Erweiterung der rechten Herzkammer, oft durch Lungenhochdruck und/oder Krankheiten des linken Herzens bedingt

- Erweiterung des Klappenringes, meist bei Vorhofflimmern (Rhythmusstörung)

- Primär (20%):

- Angeborene oder erworbene Herzklappenfehler (Prolaps)

- Schäden durch rheumatisches Fieber oder Endokarditis

- Mechanische Einflüsse, z. B. Herzschrittmacherelektroden

- Körperliche Untersuchung, z. B. Erkennung von Halsvenenstauung, Beinschwellung oder Herzgeräuschen

- Herzultraschall (TTE): Die wichtigste Untersuchung, um die Bau- und Funktionsweise der Trikuspidalklappe und des Herzens zu beurteilen. Festlegen des Schweregrades der Funktionsstörung

- Schluck- Herzultraschall (3D TEE): Wird oft zusätzlich eingesetzt, um die genaue Anatomie der Trikuspidalklappe zu verstehen

- Messung Leistungsfähigkeit mit 6-Minuten Gehtest

- bildgebende Verfahren wie MRT oder CT für spezielle Fragestellungen

- Herzkatheteruntersuchung zur Messung der Lungengefässwiderstände

Regelmäßige kardiologische Kontrollen bei milden Formen

Bei schwerer Trikuspidalklappeninsuffizienz Entscheid über das beste Verfahren im Herzklappenteam

- Medikamente (per oral oder über die Vene direkt in die Blutbahn): zur Entwässerung, gegen Herzschwäche oder Rhythmusstörungen

- Trikuspidalklappen-Rekonstruktion (operativ oder mittels Katheter)

- Trikuspidalklappen-Ersatz (operativ oder mittels Katheter)

Therapien bei Trikuspidalklappeinsuffizienz:

Bei der katheterbasierten Trikuspidalklappenrekonstruktion mit dem TEER-Verfahren (Transkatheter Edge-to-Edge Repair) wird die undichte Trikuspidalklappe mittels Katheter am schlagenden Herzen repariert, ohne dass eine Eröffnung des Brustkorbes und der Einsatz der Herz-Lungen-Maschine nötig ist. Über einen kleinen Zugang in der Leiste wird ein Katheter über die grosse Hohlvene bis zur Trikuspidalklappe geführt, wo spezielle Clips (s. links) – entweder der TriClip oder das PASCAL-System – die Klappensegel miteinander verbinden und so die Undichtigkeit der Klappe verringern. Der gesamte Eingriff erfolgt unter Kontrolle von Durchleuchtung (Röntgen) und Echokardiographie (TEE), damit die genaue Ausrichtung und Positionierung der Clips in Echtzeit dargestellt werden kann. Ob eine Trikuspidalklappenrekonstruktion mittels TEER möglich und sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab und wird individuell mit den Patient:innen besprochen.

Neben dem TEER Verfahren gelangen noch weitere katheterbasierte Verfahren wie das Cardioband-Verfahren zum Einsatz, werden aber an der HerzKlinik bisher nicht durchgeführt.

Der katheterbasierte Trikuspidalklappenersatz ist ein neuartiges, minimalinvasives Verfahren, bei dem die Trikuspidalklappe über einen Katheter und nicht chirurgisch über eine offene Herzoperation ersetzt wird. Diese Methode wird derzeit noch selten angewendet, da Langzeiterfahrungen an größeren Patientenkollektiven fehlen.

In der Schweiz ist die EVOQUE Prothese für den perkutanen Trikuspidalklappenersatz zugelassen. Die Prothese wird mittels transfemoralem Zugang, also besonders schonend, über die grosse Hohlvene zum Herzen vorgeschoben und in der Trikuspidalklappe eingesetzt werden. Der Eingriff erfolgt am schlagenden Herzen und wird unter kontinuierlicher Bildgebung (Röntgen und transösophageale Echokardiographie) durchgeführt.

Falls aus anatomischen Gründen oder zu schlechter Funktion des rechten Herzens kein katheterbasierter Klappenersatz möglich ist, so gibt es weitere, selten angewandte Methoden. Bei der TricValve® Methode beispielsweise werden biologische Klappenprothesen je in die obere und untere Hohl eingesetzt, um so die Symptome der schwer undichten Trikuspidalklappe zu lindern.

Ob ein perkutaner Trikuspidalklappenersatz möglich und sinnvoll ist und welche Methode zur Anwendung kommen kann, hängt von verschiedenen Faktoren ab und wird individuell mit den Patient:innen besprochen.

Die Operation erfolgt meist minimalinvasiv über einen kleinen Schnitt zwischen den rechtseitigen Rippen oder über einen Längsschnitt durch das Brustbein (Sternotomie). Während der Operation wird das Herz stillgelegt und die Herz-Lungen-Maschine übernimmt die Kreislauffunktion. Bei der Trikuspidalklappenrekonstruktion wird die eigene Klappe so repariert, dass sie wieder richtig öffnet und schließt. Dafür stehen verschiedene technische Möglichkeiten zur Verfügung: Meist ist es ausreichend, einen sogenannten Anuloplastie-Ring (s. links) einzusetzten, welcher den Klappenring stabilisiert und die natürliche Ring-Form wiederherstellt. Falls die Sehnenfäden der Klappe beschädigt oder gerissen sind, können sie durch künstliche Fäden ersetzt werden. Je nach Klappenerkrankung kommen noch andere Techniken zum Einsatz. Vorteile der Trikuspidalklappenrekonstruktion sind die Erhaltung der eigenen Klappe, die Wiederherstellung einer natürlichen Ringform (unterstützt langfristige die Herzfunktion) und in der Regel der Verzicht auf lebenslange Blutverdünnung. Ob eine Trikuspidalklappenrekonstruktion möglich und sinnvoll ist und welcher Zugang gewählt wird, hängt von verschiedenen Faktoren ab und wird individuell mit den Patient:innen besprochen.

biologische Klappenprothese

mechanische Klappenprothese

Der chirurgische Trikuspidaklappenersatz kann entweder über einen klassischen Zugang durch das Brustbein (Sternotomie) oder schonender, minimalinvasiv durch einen kleinen Schnitt zwischen den Rippen erfolgen. Bei beiden Methoden wird das Herz vorübergehend stillgelegt und der Kreislauf durch eine Herz-Lungen-Maschine übernommen. Als Ersatz für die erkrankte Klappe stehen zwei Prothesenarten zur Verfügung (s. links): biologische Klappen (aus sterilisiertem Herzbeutelgewebe vom Schwein oder Rind) oder mechanische Klappen aus speziellem Metall. Biologische Klappen halten im Durchschnitt rund 10 Jahre und benötigen in der Regel keine lebenslange Blutverdünnung, während mechanische Klappen deutlich langlebiger sind, aber eine dauerhafte Einnahme von Blutverdünnern erfordern. Welcher Zugang und welche Klappe gewählt wird, hängt von verschiedenen Faktoren ab und wird individuell mit den Patient:innen besprochen.

Die Pulmonalklappe ist ein Rückschlagventil zwischen rechter Herzkammer und Lungenschlagader. Sie sorgt dafür, dass das Blut in der Herzfüllphase nicht zurück ins Herz fliesst. Beim gesunden Erwachsenen kommt es praktisch nie zu einer isolierten schweren Störung der Pulmonalklappen-Funktion. Wenn im Erwachsenenalter Erkrankungen an der Pulmonalklappe vorliegen, so sind es fast immer Folgen eines angeborenen Herzfehlers.

Die Aortenklappe ist ein Rückschlagventil zwischen linker Herzkammer und Hauptschlagader. Sie sorgt dafür, dass das Blut in der Herzfüllphase (Diastole) nicht zurück ins Herz fliesst.

Die Mitralklappe ist ein Rückschlagventil zwischen linker Herzkammer und linkem Vorhof. Sie sorgt dafür, dass das Blut beim Herzschlag (Systole) nur nach vorne Richtung Hauptschlagader fliesst.

Die Trikuspidalklappe ist ein Rückschlagventil zwischen rechter Herzkammer und rechtem Vorhof. Sie sorgt dafür, dass das Blut beim Herzschlag nur nach vorne in Richtung der Lungenschlagader fliesst. In der Schweiz sind Verengungen (Stenosen) der Trikuspidalklappe eine Rarität. Die Undichtigkeit (Insuffizienz) der Trikuspidalklappe ist hingegen ein häufiges Krankheitsbild.

Die Pulmonalklappe ist ein Rückschlagventil zwischen rechter Herzkammer und Lungenschlagader. Sie sorgt dafür, dass das Blut in der Herzfüllphase nicht zurück ins Herz fliesst. Beim gesunden Erwachsenen kommt es praktisch nie zu einer isolierten schweren Störung der Pulmonalklappen-Funktion. Wenn im Erwachsenenalter Erkrankungen an der Pulmonalklappe vorliegen, so sind es fast immer Folgen eines angeborenen Herzfehlers.

Weitere Informationen

Unsere Spezialist:innen bei Erkrankungen der Herzklappen

Prof. Dr. med.

Prof. Dr. med.

Patric Biaggi

Patric Biaggi

Kardiologie | Bildgebung

Kardiologie | Bildgebung

DE · EN · FR · IT

DE · EN · FR · IT

Prof. Dr. med.

Prof. Dr. med.

Roberto Corti

Roberto Corti

Interventionelle Kardiologie

Interventionelle Kardiologie

DE · FR · IT · EN

DE · FR · IT · EN

Dipl. Arzt

Dipl. Arzt

Daniel Fritschi

Daniel Fritschi

Oberarzt Kardiologie

Oberarzt Kardiologie

DE · EN

DE · EN

Prof. Dr. med.

Prof. Dr. med.

Oliver Gämperli

Oliver Gämperli

Interventionelle Kardiologie

Interventionelle Kardiologie

DE · EN · FR · IT · ES

DE · EN · FR · IT · ES

Prof. Dr. med.

Prof. Dr. med.

Jürg Grünenfelder

Jürg Grünenfelder

Herzchirurgie

Herzchirurgie

DE · EN · IT · FR

DE · EN · IT · FR

Dr. med.

Dr. med.

Ioannis Kapos

Ioannis Kapos

Kardiologie | Bildgebung

Kardiologie | Bildgebung

DE · EN · GR

DE · EN · GR

Prof. Dr. med.

Prof. Dr. med.

Diana Reser

Diana Reser

Herzchirurgie

Herzchirurgie

DE · EN · FR · MA

DE · EN · FR · MA