Diagnostische Verfahren

Für die Diagnostik kardialer Erkrankungen stehen diverse Verfahren zur Verfügung.

Das Elektrokardiogramm (EKG), der Herz-Ultraschall, Blutanalysen sowie Belastungstests gehören zu den am häufigsten durchgeführten Untersuchungen.

Diagnostische Verfahren

Für die Diagnostik kardialer Erkrankungen stehen diverse Verfahren zur Verfügung.

Das Elektrokardiogramm (EKG), der Herz-Ultraschall, Blutanalysen sowie Belastungstests gehören zu den am häufigsten durchgeführten Untersuchungen.

Nicht-invasive Diagnostik

Nicht-invasive Diagnostikverfahren ermöglichen eine umfassende kardiale Abklärung, ohne dabei in den Körper eingreifen zu müssen. Diese Methoden sind für Patient:innen besonders schonend und liefern wertvolle Informationen zur Früherkennung und Beurteilung von Herzerkrankungen.

Bildgebende Herz-Diagnostik

Bildgebende Verfahren ermöglichen genauere Einblicke in den Aufbau und die Funktion des Herzens. Nebst der Ultraschall-Untersuchung (TTE, TEE, 3D Spezialuntersuchungen) ermöglichen die Schnittbildverfahren Computertomographie (CT), Magnetresonanztomographie (MRI) und/oder Radionuklid-Verfahren (SPECT/PET) wichtige Informationen zu einer Vielzahl von Krankheitsbildern. Unsere Ärzt:innen verfügen über ausgewiesene Expertise (EACVI Level III) und langjährige Erfahrung in allen bildgebenden Verfahren des Herzens.

Invasive Herz-Diagnostik

Zusätzlich zur nicht-invasiven Funktionsdiagnostik und bildgebenden Verfahren nutzen unsere Spezialist:innen auch invasive Methoden zur Untersuchung und Therapie von Herzerkrankungen.

Unsere Spezialist:innen der Herz-Diagnostik

Prof. Dr. med.

Prof. Dr. med.

Patric Biaggi

Patric Biaggi

Kardiologie | Bildgebung

Kardiologie | Bildgebung

DE · EN · FR · IT

DE · EN · FR · IT

Prof. Dr. med.

Prof. Dr. med.

Roberto Corti

Roberto Corti

Interventionelle Kardiologie

Interventionelle Kardiologie

DE · FR · IT · EN

DE · FR · IT · EN

Dipl. Arzt

Dipl. Arzt

Daniel Fritschi

Daniel Fritschi

Oberarzt Kardiologie

Oberarzt Kardiologie

DE · EN

DE · EN

Prof. Dr. med.

Prof. Dr. med.

Oliver Gämperli

Oliver Gämperli

Interventionelle Kardiologie

Interventionelle Kardiologie

DE · EN · FR · IT · ES

DE · EN · FR · IT · ES

Dr. med.

Dr. med.

Raffael Ghenzi

Raffael Ghenzi

Oberarzt Kardiologie

Oberarzt Kardiologie

DE · EN · FR · ES

DE · EN · FR · ES

PD Dr. med.

PD Dr. med.

David Hürlimann

David Hürlimann

Kardiologie | Rhythmologie

Kardiologie | Rhythmologie

DE · EN · FR

DE · EN · FR

Dr. med.

Dr. med.

Ioannis Kapos

Ioannis Kapos

Kardiologie | Bildgebung

Kardiologie | Bildgebung

DE · EN · GR

DE · EN · GR

Prof. Dr. med.

Prof. Dr. med.

Georg Noll

Georg Noll

Kardiologie | Prävention

Kardiologie | Prävention

DE · EN · FR · IT

DE · EN · FR · IT

Dr. med.

Dr. med.

Luca Oechslin

Luca Oechslin

Oberarzt Kardiologie

Oberarzt Kardiologie

DE · EN · IT

DE · EN · IT

Dr. med.

Dr. med.

Ivano Reho

Ivano Reho

Interventionelle Kardiologie

Interventionelle Kardiologie

DE · EN · IT · FR

DE · EN · IT · FR

Prof. Dr. med.

Prof. Dr. med.

Jan Steffel

Jan Steffel

Kardiologie | Rhythmologie

Kardiologie | Rhythmologie

DE · EN · FR

DE · EN · FR

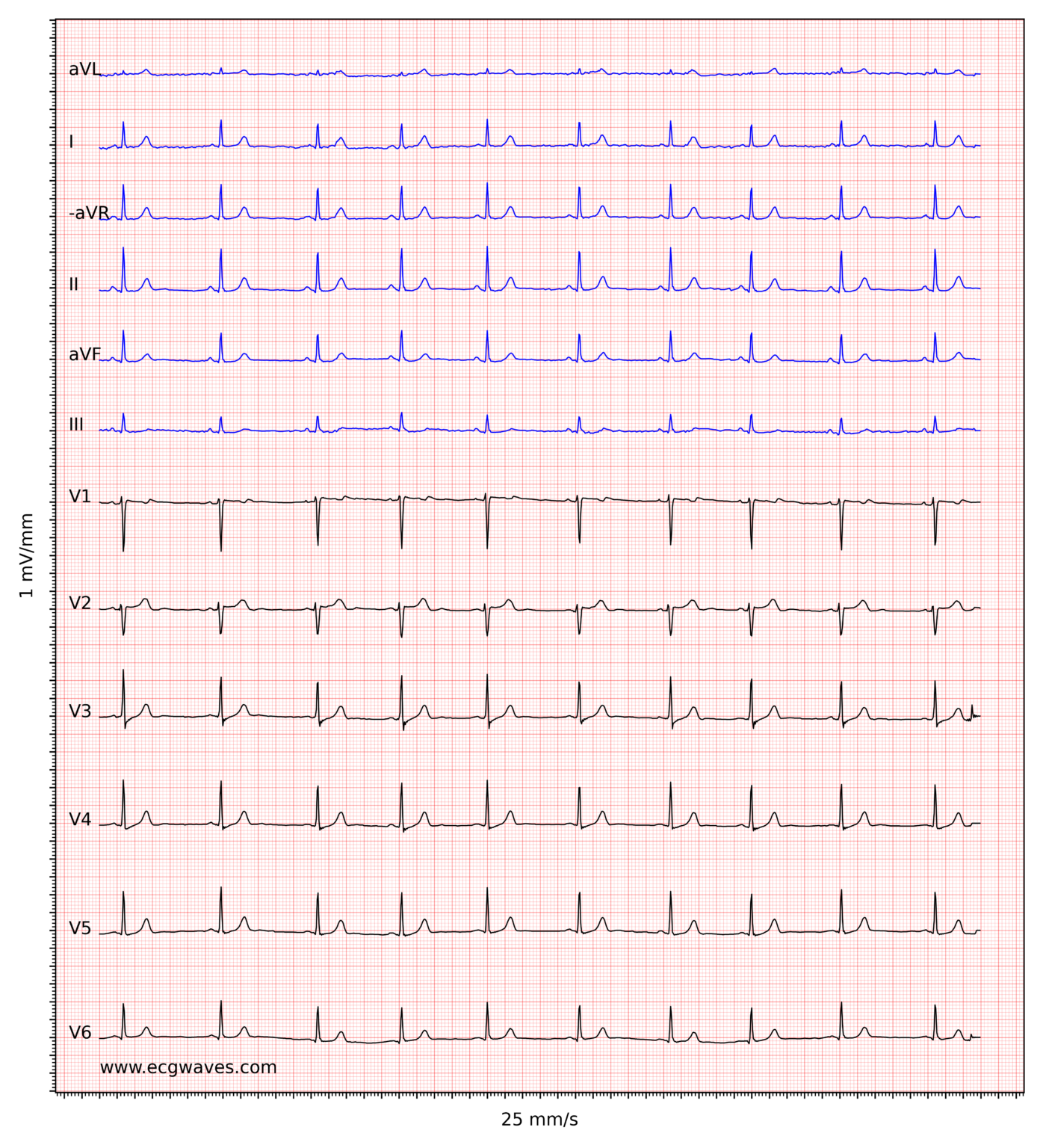

Ein Elektrokardiogramm (EKG) ist eine einfache und schmerzfreie Untersuchung, bei der die elektrische Aktivität des Herzens gemessen wird. Dazu werden kleine Elektroden auf der Haut angebracht, meist an Brust, Armen und Beinen. Das EKG zeigt, wie regelmäßig und mit welcher Geschwindigkeit das Herz schlägt und hilft Herzrhythmusstörungen oder andere Herzprobleme frühzeitig zu erkennen.

Ein Elektrokardiogramm (EKG) ist eine einfache und schmerzfreie Untersuchung, bei der die elektrische Aktivität des Herzens gemessen wird. Dazu werden kleine Elektroden auf der Haut angebracht, meist an Brust, Armen und Beinen. Das EKG zeigt, wie regelmäßig und mit welcher Geschwindigkeit das Herz schlägt und hilft Herzrhythmusstörungen oder andere Herzprobleme frühzeitig zu erkennen. Mit dem Langzeit-EKG werden die Herzfrequenz und der Herzrhythmus über eine Dauer von bis zu maximal 10 Tagen aufgezeichnet. Die verlängerte Aufzeichnungsdauer kann es ermöglichen intermittierend auftretenden Rhythmusstörungen zu detektieren.

Mit dem Langzeit-EKG werden die Herzfrequenz und der Herzrhythmus über eine Dauer von bis zu maximal 10 Tagen aufgezeichnet. Die verlängerte Aufzeichnungsdauer kann es ermöglichen intermittierend auftretenden Rhythmusstörungen zu detektieren. Die Ergometrie, auch Belastungs-EKG genannt, misst die körperliche Leistungsfähigkeit unter gleichzeitiger Überwachung verschiedener Herzfunktionen mithilfe eines Elektrokardiogramms (EKG).

Die Ergometrie, auch Belastungs-EKG genannt, misst die körperliche Leistungsfähigkeit unter gleichzeitiger Überwachung verschiedener Herzfunktionen mithilfe eines Elektrokardiogramms (EKG). Bei der Spiroergometrie wird gleich wie bei der Ergometrie die Herzaktivität unter Belastung erfasst. Zusätzlich wird aber mit Hilfe einer gut sitzenden Maske über Mund und Nase auch die ein- und ausgeatmete Luft untersucht. Damit sind zusätzlich Messungen wie die maximalen Sauerstoffaufnahme möglich.

Bei der Spiroergometrie wird gleich wie bei der Ergometrie die Herzaktivität unter Belastung erfasst. Zusätzlich wird aber mit Hilfe einer gut sitzenden Maske über Mund und Nase auch die ein- und ausgeatmete Luft untersucht. Damit sind zusätzlich Messungen wie die maximalen Sauerstoffaufnahme möglich. Ein weiteres Verfahren zur Erfassung der Belastbarkeit der Patient:innen ist die Durchführung eines 6-Minuten Gehtests.

Ein weiteres Verfahren zur Erfassung der Belastbarkeit der Patient:innen ist die Durchführung eines 6-Minuten Gehtests. Bei der Lungenfunktionsprüfung erfolgen Messungen des Lungen- und Atemvolumens und der Ein- und Ausatemgeschwindigkeit, während der Patient über ein Mundstück in ein Spirometer atmet.

Bei der Lungenfunktionsprüfung erfolgen Messungen des Lungen- und Atemvolumens und der Ein- und Ausatemgeschwindigkeit, während der Patient über ein Mundstück in ein Spirometer atmet. Durchführung einer Blutentnahme zur Beurteilung zentraler Organsysteme. Dabei werden unter anderem die Blutfette (Cholesterin), Blutzuckerwerte sowie Nierenfunktion überprüft.

Durchführung einer Blutentnahme zur Beurteilung zentraler Organsysteme. Dabei werden unter anderem die Blutfette (Cholesterin), Blutzuckerwerte sowie Nierenfunktion überprüft. Mit dem Langzeit-EKG werden die Herzfrequenz und der Herzrhythmus über eine Dauer von bis zu maximal 10 Tagen aufgezeichnet. Die verlängerte Aufzeichnungsdauer kann es ermöglichen intermittierend auftretenden Rhythmusstörungen zu detektieren.

Mit dem Langzeit-EKG werden die Herzfrequenz und der Herzrhythmus über eine Dauer von bis zu maximal 10 Tagen aufgezeichnet. Die verlängerte Aufzeichnungsdauer kann es ermöglichen intermittierend auftretenden Rhythmusstörungen zu detektieren. Die Ergometrie, auch Belastungs-EKG genannt, misst die körperliche Leistungsfähigkeit unter gleichzeitiger Überwachung verschiedener Körperfunktionen mithilfe eines Elektrokardiogramms (EKG).

Die Ergometrie, auch Belastungs-EKG genannt, misst die körperliche Leistungsfähigkeit unter gleichzeitiger Überwachung verschiedener Körperfunktionen mithilfe eines Elektrokardiogramms (EKG).

Bei der Lungenfunktionsprüfung erfolgen Messungen des Lungen- und Atemvolumens und der Ein- und Ausatemgeschwindigkeit, während der Patient über ein Mundstück in ein Spirometer atmet.

Bei der Lungenfunktionsprüfung erfolgen Messungen des Lungen- und Atemvolumens und der Ein- und Ausatemgeschwindigkeit, während der Patient über ein Mundstück in ein Spirometer atmet. Zur detaillierteren Beurteilung gewisser Strukturen, insbesondere der Herzklappen, wird die Ultraschalluntersuchung über die Speiseröhre angewandt.

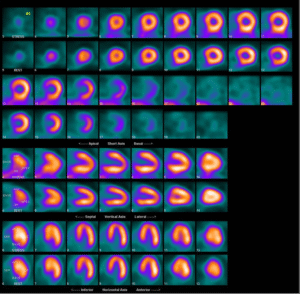

Zur detaillierteren Beurteilung gewisser Strukturen, insbesondere der Herzklappen, wird die Ultraschalluntersuchung über die Speiseröhre angewandt. Die Radionuklid-Bildgebung verwendet schwach radioaktive „Kontrastmittel“ (sog. Radionuklid-Tracer) zur Darstellung von Strukturen, Funktionen oder sogar einzelnen Molekülen im Herzen. Am häufigsten wird die Szintigraphie zur Beurteilung der Herzdurchblutung bei Verdacht auf eine

Die Radionuklid-Bildgebung verwendet schwach radioaktive „Kontrastmittel“ (sog. Radionuklid-Tracer) zur Darstellung von Strukturen, Funktionen oder sogar einzelnen Molekülen im Herzen. Am häufigsten wird die Szintigraphie zur Beurteilung der Herzdurchblutung bei Verdacht auf eine  Zur detaillierteren Beurteilung gewisser Strukturen, insbesondere der Herzklappen, wird die Ultraschalluntersuchung über die Speiseröhre angewendet.

Zur detaillierteren Beurteilung gewisser Strukturen, insbesondere der Herzklappen, wird die Ultraschalluntersuchung über die Speiseröhre angewendet. Für die bildliche Analyse der Durchblutung und Vitalität des Herzmuskels, etwa bei koronarer Herzkrankheit, wird das Spezialverfahren der Herz-Szintigraphie eingesetzt.

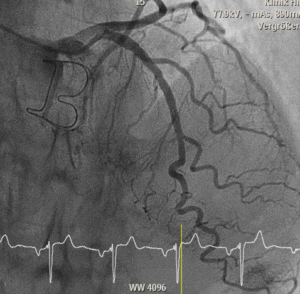

Für die bildliche Analyse der Durchblutung und Vitalität des Herzmuskels, etwa bei koronarer Herzkrankheit, wird das Spezialverfahren der Herz-Szintigraphie eingesetzt. Die Koronarangiographie (Herzkatheteruntersuchung) ist ein bildgebendes Verfahren, mit dem die Herzkranzgefässe (Koronararterien) dargestellt werden, um Verengungen oder Verschlüsse sichtbar zu machen.

Die Koronarangiographie (Herzkatheteruntersuchung) ist ein bildgebendes Verfahren, mit dem die Herzkranzgefässe (Koronararterien) dargestellt werden, um Verengungen oder Verschlüsse sichtbar zu machen. Die Koronarangiographie (Herzkatheteruntersuchung) ist ein bildgebendes Verfahren, mit dem die Herzkranzgefässe (Koronararterien) dargestellt werden, um Verengungen oder Verschlüsse sichtbar zu machen.

Die Koronarangiographie (Herzkatheteruntersuchung) ist ein bildgebendes Verfahren, mit dem die Herzkranzgefässe (Koronararterien) dargestellt werden, um Verengungen oder Verschlüsse sichtbar zu machen.